當人們用「無聊」形容鄧肯時,往往忽視了一個事實:他的巔峰統治力被嚴重低估。儘管有人質疑「鄧肯生涯只是長而已」「巔峰期僅兩年且無衛冕」,但數據與歷史語境下的真相卻給出了截然不同的答案。

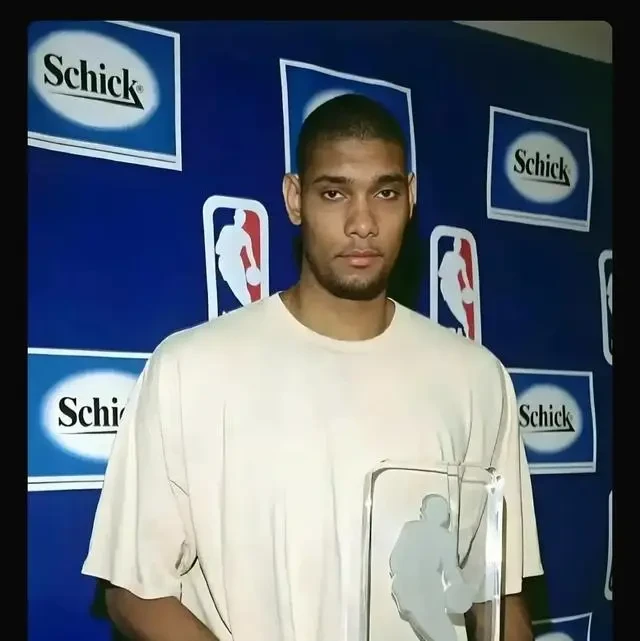

真相一:2003年單核奪冠——數據背後的絕對統治力

2002-03賽季的鄧肯,以場均23.3分、12.9籃板、3.9助攻、2.9蓋帽的數據包攬常規賽MVP,並成為NBA歷史上唯一單賽季得分、籃板、蓋帽三項數據全隊第一的球員。季後賽中,他更是將統治力推向極致:總決賽對陣籃網,場均24.2分、17籃板、5.3助攻、5.3蓋帽,其中第六戰砍下21分20籃板10助攻8蓋帽的准四雙。

更驚人的是,馬刺當年的陣容堪稱「單核」:帕克(15.5分)和吉諾比利(7.8分)尚未成熟,羅賓遜已進入退役倒計時(8.5分)。鄧肯一人扛起攻防兩端,季後賽防守效率94.1(每百回合失分),累計56次蓋帽創歷史紀錄。這種表現讓奧尼爾感慨:「鄧肯擁有統治比賽的力量,卻從不張揚。」

真相二:巔峰長度≠統治力上限——「反時間法則」的終極詮釋

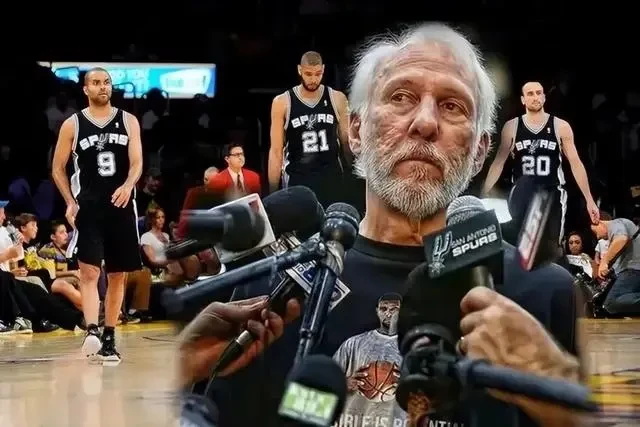

鄧肯的巔峰期並非局限於某兩年。從1999年總決賽MVP(23歲)到2014年總冠軍(38歲),他始終是馬刺體系的軸心。數據顯示,鄧肯職業生涯季後賽累計164次兩雙(歷史第三),且從03到2007年每隔一年奪冠,成為北美四大聯賽唯一實現此成就的球員。

即便在37歲高齡,他仍能在2013年總決賽場均18.9分12.1籃板壓制巔峰波什,而38歲時面對熱火三巨頭,他仍以57%命中率貢獻15.4分10籃板。這種跨越時代的穩定性,正是「統治力」的另一種表達——正如波波維奇所言:「沒有鄧肯,我們所有人都會失業。」

真相三:數據之外的維度——重新定義「統治力」標準

將鄧肯與喬丹、詹姆斯的場均得分簡單對比,實為忽略籃球本質的誤判。鄧肯的PER效率值(28.1)、勝利貢獻值(16.5)和防守勝利貢獻值(6.4)在2003年均列聯盟前三,而他45度打板投籃命中率51.3%、破包夾後分球空位率68%的技術細節,更彰顯其對比賽的全維度掌控。

反觀加內特,儘管場均助攻更高,但直接創造空位比例僅52%,且從未在總決賽中打出鄧肯級別的表現。而鄧肯生涯15次最佳陣容(歷史第一)、15次最佳防守陣容的榮譽,更是對其「攻防一體」特質的最佳佐證。

質疑者常以「未能衛冕」否定鄧肯統治力,卻忽視客觀背景:馬刺身處西部狂野時代,需連克OK組合湖人、諾維茨基小牛、納什太陽等豪強。2003年鄧肯淘汰湖人時,奧尼爾場均25.3分,科比32.3分,但鄧肯以28分11.8籃板4.8助攻的全面表現終結紫金王朝——這種「逆時代」的勝利,遠比衛冕更具含金量。

舒信育 • 238K次觀看

舒信育 • 238K次觀看

蝶戀花 • 5K次觀看

蝶戀花 • 5K次觀看

新裝王 • 2K次觀看

新裝王 • 2K次觀看